まんまるプップ

まんまるプップカリカリトロトロのたこ焼き!!

たこ焼き研究に余念がない小生。腕には多少の覚えがある。各所のタコパで無双し、羨望の眼差しを一身に受けてきた。

関西人を唸らせたこともある。(関西人はタコ焼きを外で買うので、意外に自分では作れないらしい。不戦勝)

ついに辿り着いた究極のひと玉!!

粉物がトロトロに仕上がる「じん粉」を使い、ガツンと旨くてハイカロリーなラードを使うレシピ。

また、焼き上がり直前でサラダ油を垂らすことで、たこ焼きが油を吸ってパンパンまんまるになり、揚げたこ焼きの要領で表面がガリガリザクザクに。

これは本当にヤバい。背徳の蜜の味である。

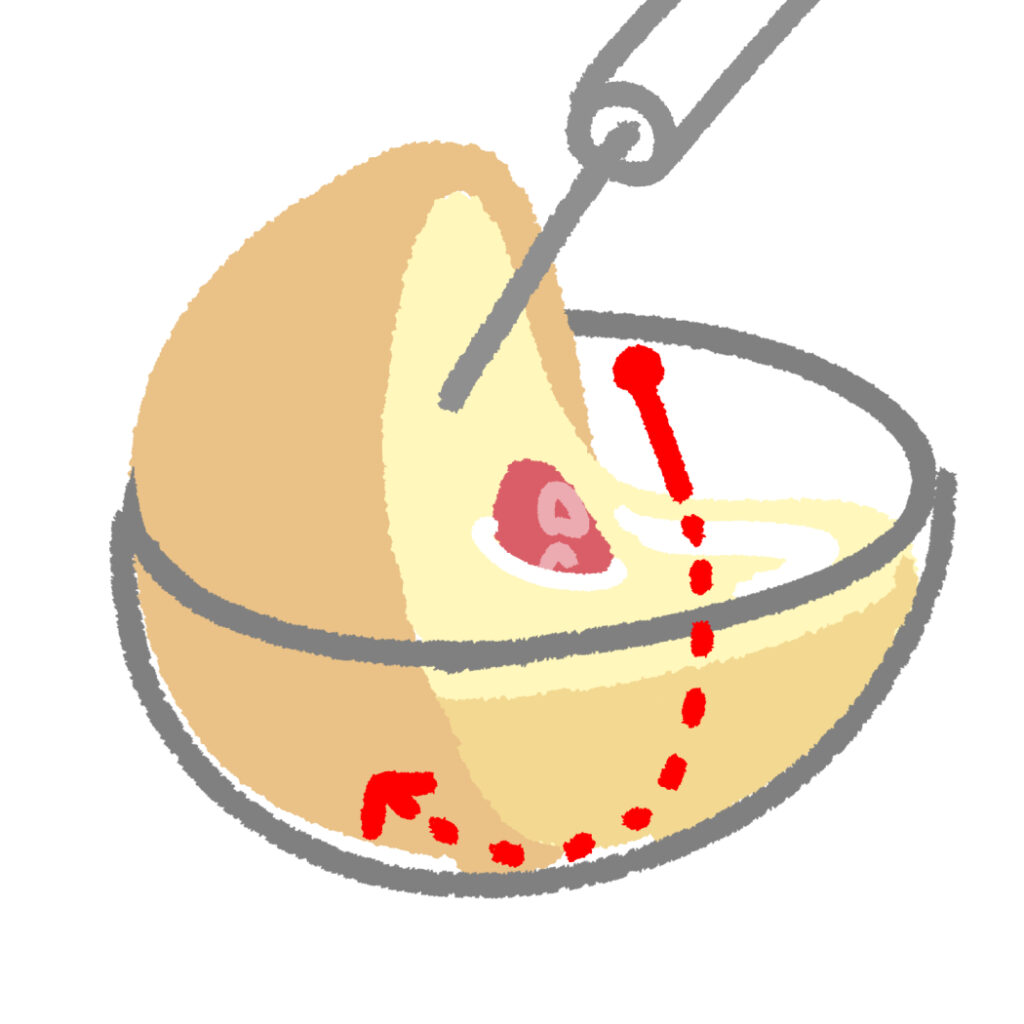

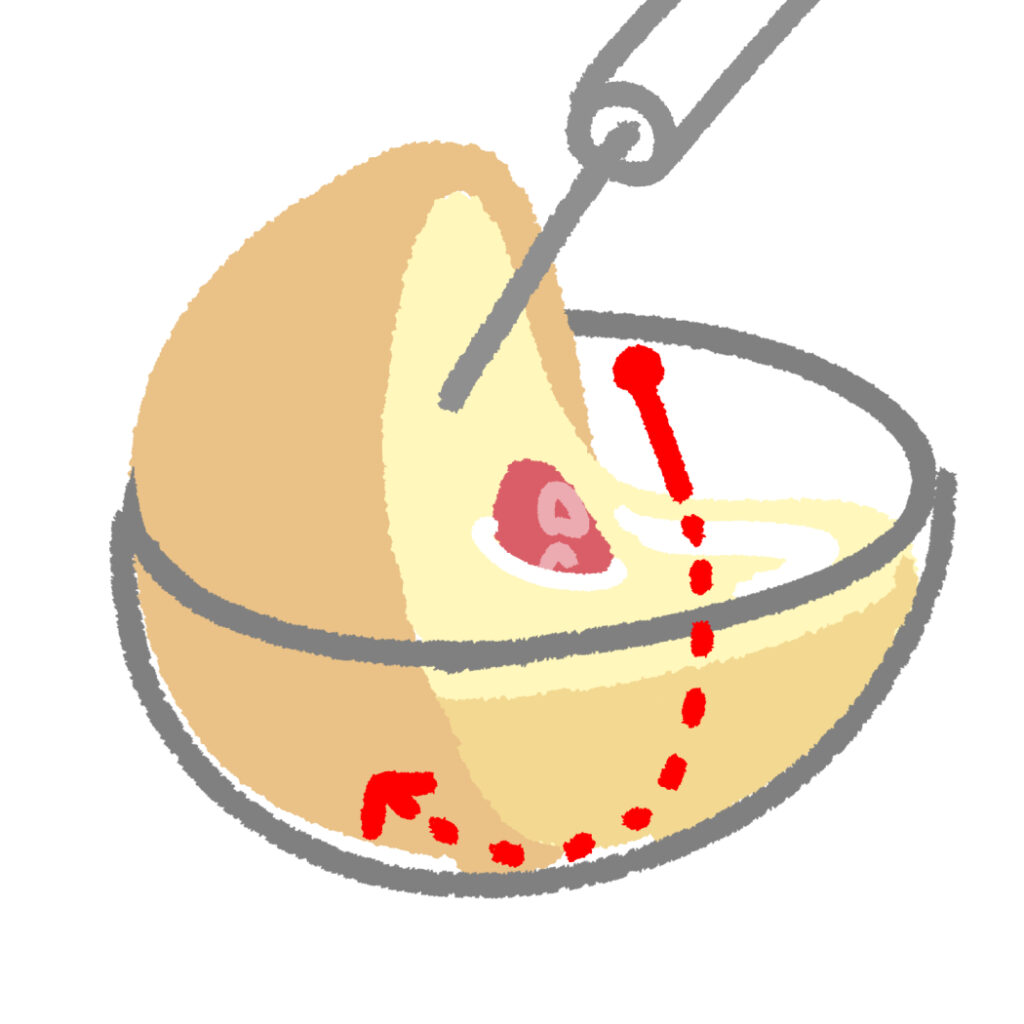

表面をなぞるとガリガリ音がし、割るとトロトロの生地🔥

皆様にも是非味わっていただきたく、ここにレシピを書き記す。ハイカロリーの背徳感と引き換えに、目ん玉が飛び出るほど旨いたこ焼きができるでしょう…

材料

まずは材料から。基本のたこ焼きレシピに「じん粉」、「ラード」を追加する。

「じん粉」は「浮き粉」とも呼び、小麦粉のデンプンを精製した粉である。(片栗粉の小麦バージョン)

スーパーであまり見かけないので、明石焼きの材料を扱っているお店やオンラインショップで入手。

材料(生地)

薄力粉:じん粉の比率は3:1〜2:1程度くらいが良い。1:1になると生地がかなり柔らかく、明石焼きに近くなる。

薄力粉の代わりに市販のたこ焼き粉を使う場合、じん粉を合わせて規定の量になるように調整する。

- 薄力粉 150g

- じん粉 50g

- だし 600g

- 卵 3個

材料(具材など)

サラダ油の代わりにラードを使用。ガツンと旨くてカリッと仕上がる。

- ぶつ切りタコ 150g

- ラード 適量

- ねぎ お好み

- 紅生姜 お好み。入れると銀だこっぽくなる

- 天かす お好み。カッパえびせんでも意外といける

調味料

調味料はお好みで

- ソース

- マヨネーズ

- 鰹節

- 青のり

脂っこいので、出汁でさっぱりいただくのもかなりオススメ

- 白だし

- 大根おろし

道具

究極の1玉のために、道具にもかなりこだわった。

鋳物のたこ焼き器

思い切って買った鋳物のたこ焼き器。ガス火と蓄熱性のおかげで、ホットプレートとは比べ物にならない火力が出せた。簡単にレビュー↓

金属ピック

鋳物用に金属ピックも用意。これでガシガシ焼ける。(テフロン加工のホットプレートに使うと傷つけちゃうので注意!)

作り方

基本的な作り方は普通のたこ焼きと同じ!じん粉入りで生地が柔らかいので丁寧に作業する。

好きな配合で生地を作る

キッチンペーパーに脂を吸わせて、全部の穴に満遍なく塗る

一気に生地を注いてから具材を入れると、浮いてしまって綺麗に中に収まりにくい…

穴ちょうどくらいでも可。この後揚げ焼く工程で膨らむので、気持ち少なめが吉

じん粉を入れている場合は生地が柔らかいので、薄皮ができていることを確認してから回す。

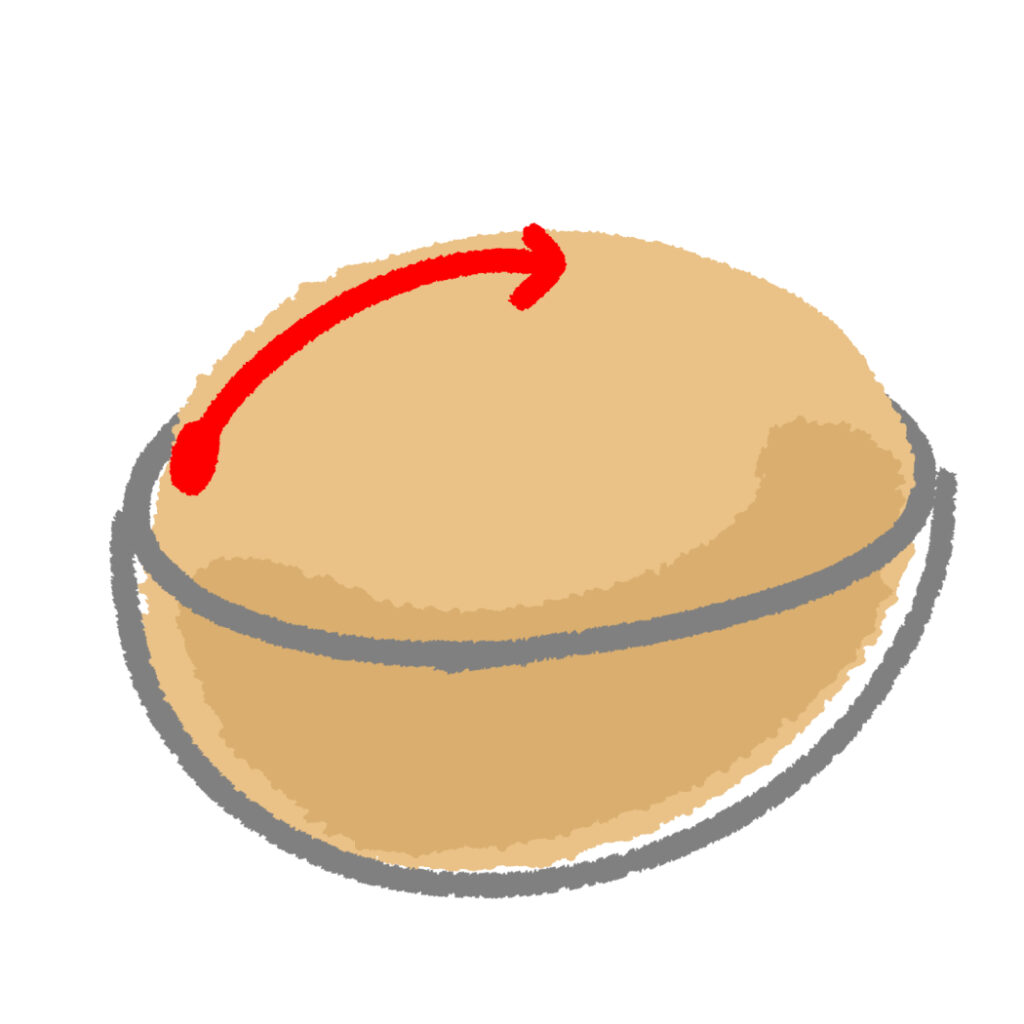

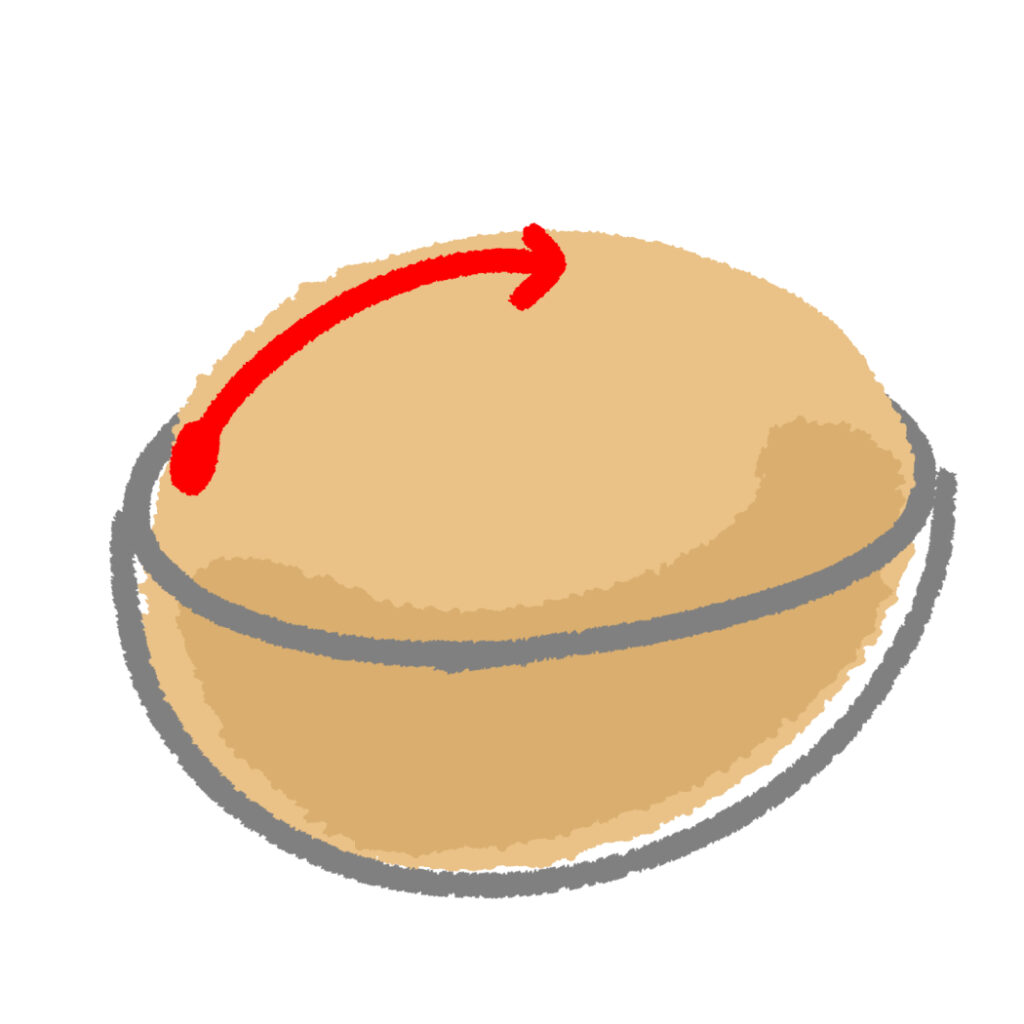

縦に引っ張り上げようとすると崩れやすいので、串で生地を横に回転させながら縦に90°立てる。

皮の外側から串で刺してさらに90°縦に回す。

サラダ油を回しかけ、揚げ焼いて皮をカリカリにする。背徳感に耐えられるのであればラードを使うのもアリ。

脂を吸って膨らんでくるので、コロコロ転がして満遍なく熱を通し、まんまるに仕上げていく。

表面を串で引っ掻いてガリガリと音がすれば完成!!

・じん粉を入れると生地が柔らかくなるので丁寧に!

・生地は穴から溢れすぎないように!(最後に油を吸って膨らむ)

実食!!

見えますか、ガリガリの外皮が…

なぜかタコを入れ忘れた個体だったんだけど、写りがいいのでご愛嬌。

ぜひお試しあれ…

コメント